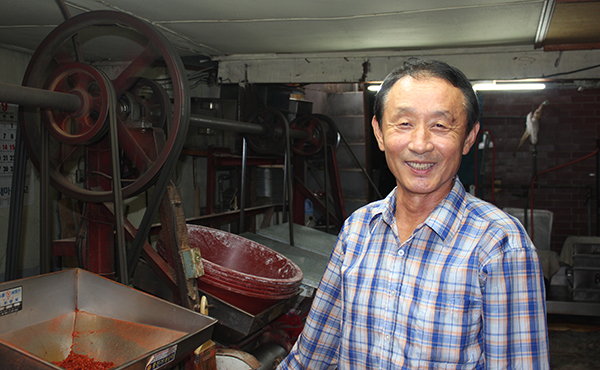

60년 된 괴산방앗간의 네 번째 주인 황석봉 씨

수암골 초입, 구형 방아기계로 10년째 성업 중

토박이 열전(14)

이재표 청주마실 대표

달동네의 삶이 상품이 되는 세상이다. 청주 수암골이 그렇다. 수암골은 6.25 전쟁 직후 들어선 피난민촌의 이름이다. 청주사람들도 수동이라는 행정지명만 알았지 수암골이라는 동네이름은 귀에 설었다. 2010년을 전후해 벽화마을로 이름을 알리면서 드라마나 영화를 찍기 전까지는 말이다.

괴산방앗간은 수암골로 올라가는 초입에 있다. 동네사람들만 다니던 길이 난데없이 관광지 진입로가 됐다. 그런데 주소는 수동이 아니라 청주시 상당구 우암동 144-3번지다. 가게 앞으로 우암산에서 내려오는 물길이 있었고, 이를 경계로 우암동과 수동이 나뉜 까닭이다. 개천은 30여 년 전에 복개됐다.

인터넷을 검색해 보니 청주에만 여섯 곳의 괴산방앗간이 있다. 수구초심이라고 대처(大處)로 나온 이들이 고향에 대한 그리움을 간판에 내건 것이리라. 그런데 우암동 괴산방앗간에는 보은 탄부초등학교와 보덕중학교 동창회 간판이 걸려있다. 주인장 황석봉(1951년생) 씨는 보은군 탄부면 사람이다. 그런데 왜 보은방앗간이 아니라 괴산방앗간이 됐을까? 괴산방앗간이 언제 처음 문을 열었는지는 황 씨도 정확히 알지 못한다. 동네 토박이에게 전화를 걸어서 유래를 묻는다.

“최소한 60년은 됐겠는데요. 지금 통화한 양반이 70대 중반인데, 이 양반이 10대일 때도 방앗간이 있었다고 하네요. 내가 청주로 나온 게 1983년인데, 그때부터는 쭉 이 동네에 살았거든요. 그때도 당연히 방앗간은 있었고. 그런데 어느 날 방앗간이 문을 닫더라고요. 집사람이 우리가 한 번 해보자고 해서 시작하게 된 거에요. 동네사람들 말로는 내가 네 번째 주인이라고 하더라고요.”

방앗간이 들어선 것이 60여년 전이라고 하면 6.25 전쟁이 끝나고 피난민촌이 형성된 시점과 괘를 같이한다고 볼 수 있다. 동갑내기 아내 김선옥 씨와는 열일곱 살 때 결혼했다. 황 씨가 4대 독자이다 보니 집안에서 혼사를 서둘렀기 때문이다. 모두 6남매를 뒀는데 위로 딸 넷을 낳은 뒤 귀하게 얻은 아들이 독자를 면할 수 있도록 아들 하나를 더 낳았다. 대를 잇는 임무는 완수했지만 농사로 여덟 식구가 먹고사는 것이 녹록치 않았다. 그래서 청주로 나온 것이다.

처음에는 직장생활을 했다. 1990년대에는 신문사 업무국에서 일하기도 했다. 그러나 황 씨가 일했던 신문은 모두 폐간됐다. 이후 용달차를 몰았으나 수입이 시원치 않았다. 그러던 차에 늘 지나치던 방앗간이 문을 닫자 승부수를 던진 것이다. 승부수를 던졌다는 것은 방앗간 일에 대한 경험이 없어 망설였다는 얘기다. 지금은 막내아들에게 방앗간을 물려줄 생각까지 하고 있으니 나름대로 자리를 잡은 셈이다.

“쌀이나 고추를 빻고 기름을 짜는 것은 방앗간일의 절반 정도라고 보면 돼요. ‘사람이 별 사람 있나, 떡이 별 떡이 있지’라는 옛말이 있잖아요. 송편에 꿀떡, 인절미, 백설기, 시루떡, 가래떡, 절편 등 떡이란 떡은 다 만들 줄 알아야 돼요.”

황 씨는 육거리, 북부시장에 있는 떡집에서 일을 거들며 떡을 배웠다. 그래도 일을 하다가 막히면 대전에서 떡집을 하는 초등학교 여자동창에게 전화를 걸었다. 절편은 물을 잘 맞춰야 쫀득쫀득한데 소금 간 맞추는 것부터 쉽지 않아 같은 떡을 두 번 해준 적도 있다. 물론 옛날얘기다. 내년이면 방앗간 일도 10년째가 된다.

황 씨는 힘이 들어서 그렇지 먹고살 만은 하다고 했다. 힘이 든다는 것은 괴산방앗간의 기계들이 옛날 방식이기 때문이다. 큰 바퀴 하나가 돌면 철봉이 돌고 작은 바퀴들이 따라 돈다. 그러면 바퀴에 걸린 피대들이 한꺼번에 도는 구형기계다. 처음 시작할 때 자신이 없어서 시설투자를 하지 않고 전 주인이 사용하던 기계들을 그대로 사용한 까닭이다. 기계는 물론이고 간판까지도 손대지 않았으니, 소위 말하는 ‘신장개업’도 없었던 셈이다.

“요즘 기계는 고추를 한 번 집어넣으면 알아서 씨를 빼고 가루가 될 때까지 손을 댈 필요가 없어요. 그런데 신형은 빻는 게 아니라 잘게 자르는 방식이에요. 이에 반해 구형은 여러 번 손이 가지만 롤러로 빻기 때문에 더 고운 가루가 나와요. 방앗간도 많이 사라졌지만 우리 같이 옛날 기계 쓰는 방앗간은 거의 없다고 봐야죠. 일이야 힘들지만 아는 손님들은 구형기계로 빻은 가루를 더 선호합니다.”

실제로 고추씨를 분리하고 애벌로 거칠게 두 번을 빻았다. 그리고 한 번을 더 빻은 뒤 뭉친 가루를 바람에 날려 풀어주는 것으로 최종 마무리를 했다. 고추 열 근을 넣어서 곱게 빻으니 고춧가루 일곱 근이 나왔다. 공임은 고춧가루를 기준으로 한 근에 500원이다. 주인은 꼬깃꼬깃한 1000원짜리 세 장과 500원짜리 동전을 받아 쥐었다. 주인장이 정신없이 고추를 빻는 동안 부인은 도토리를 빻아 가루로 만들고 있었다.

어찌 됐든 방앗간은 사양산업이다. 젊은 주부들은 신형기계로 빻든 구형기계로 빻든 관심이 없다. 불편하고 느린 방앗간에서 고추를 빻는 대신 대형마트에서 봉지에 담겨있는 고춧가루를 사기 때문이다. 맷돌로 콩물을 갈다가 믹서로 갈고 이제는 병에 든 콩물을 사먹는 것과 같은 이치다.

그나마 노년인구가 많은 단독주택가에 위치해 있다는 것이 괴산방앗간의 경쟁력이다. 방앗간은 유동인구가 많은 대규모 아파트단지보다 오래된 동네에서 경쟁력이 있다.

“주말이나 휴일에는 6남매가 다 달려들어서 도와주니 버틸 수 있어요. 추석엔 송편 정도나 조금 하는 거지 뭐 특별한 일이 있나요. 그래도 하루 정도는 바쁘죠. 이번 추석에도 애들이 와서 도와줬어요. 일거리도 조금씩 줄어드는 게 분명하고 앞으로는 어떨지 모르겠어요. 솔직히 원산지를 속이거나 조금씩 섞을 수도 있어요. 값이 배는 차이가 나니까요. 그래도 양심은 속이지 말아야지 합니다. 젊어서도 못 번 돈, 그거 속인다고 벌겠냐고 생각하는 거지요.”